La guerre est-elle un spectacle et peut-on faire d’un spectacle la guerre ? Voir la mort ça fait quoi ? Et quand tu tues quelqu’un au corps-à-corps ça doit être quelque chose non ? Comment c’est de tuer un ennemi ? Et alors vous avez quel genre d’arme et ça fait quoi sur une personne ?

Le cinéma a fait la guerre et la guerre a fait le cinéma. Quoi de plus magnifique que le terrible rang de flammes qui ravage la jungle au début d’Apocalypse Now ? Quoi de plus galvanisant pour des jeunes hommes que Pearl Harbor filmé en technicolor sound surround ? Ou Rambo décanillant du viet ? Quel meilleur vendeur d’arme qu’une bonne grosse fusillade dans un film d’action ? Quel plus bel objet de propagande qu’un beau militaire droit comme une bite, devant un drapeau géant gavé de couleur comme une pub, avec des pépettes tout autour et des feux d’artifices sublimes, giclant dans le ciel avec cette musique si proche des tirs de roquette ? Ce n’est pas Goebbels qui nous contredira ici. Bienvenue dans le barnum Billy Lynn, dans une pub Pepsi pour la guerre. C’est une grande roue, tout le monde se fiche de qui tu es, ce que tu fais, ce que tu vis, tout le monde se fiche de tes potes, surtout de tes potes, parce que c’est toi le héros. Leur héros, leur putain d’all american hero. Et t’auras tout, la médaille, le stade, la foule, les producteurs, l’agent surmené, tes moments de gloire, comme au cinéma, et même la princesse, la cheerleader, parfaite, chrétienne, texane. Programmée. Tous programmés, même ta sœur qui essaye de te sauver. Chacun sa disquette. Elle c’est l’anti bush, anti système, anti guerre, les autres, c’est la fascination morbide, l’idée de s’accrocher un trophée au sein, ou bien se faire de l’argent au nom de la patrie et du Texas. Tous traumatisés à leur façon par une chose qu’ils ne connaissent pas, n’imaginent pas, ne comprennent pas. Des civils quoi.

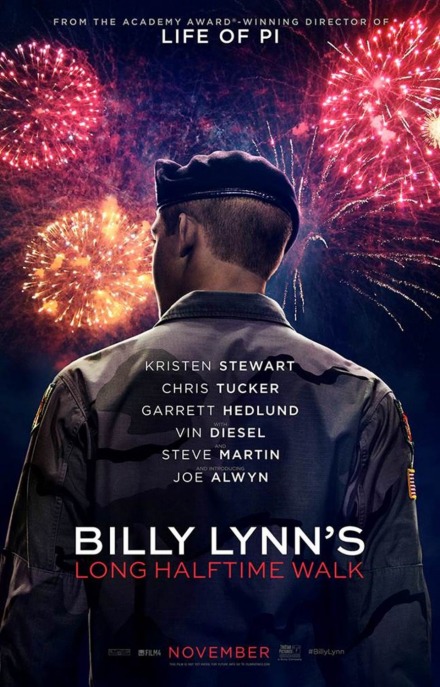

Les civils parlent beaucoup. Et de chose le plus souvent qu’ils ne connaissent pas. Ang Lee est un civil. C’est pourquoi nous ne regardons pas son héros déambuler dans la réalité parallèle d’un show à l’américaine, c’est lui qui nous regarde. Et sa profession de foi, elle tient dans le discours que Chris Tucker tiens à Billy à la fin. C’est la profession de foi d’un civil qui cette fois est le spectacle d’un soldat. Je veux parler de vous. De vous le soldat, les soldats. Ces si terribles et inflexibles marines qui fascinent tant l’Amérique moyenne. Et dont nulle part dans les images, que ça soit à la télé ou au cinéma il y a trace. Oh oui, du cinéma-vérité il y en a plein, des documentaires tournés par les hommes eux-mêmes des fois, mais jamais vous nous regardant, votre point de vue de jeune homme happé par la guerre et sa surreprésentation, son omniprésence, et en somme, son omnipotence sur les esprits. C’est la guerre miroir, le film dans le film, le film d’un regard, celui tour à tour possédé, triste, las, déçu du jeune Billy Lynn, ici magnifiquement interprété par Joe Alwyn dont c’est le premier film et certainement pas le dernier. Plus vrai que nature, au contraire par exemple d’un Vin Diesel. Mais ce n’est ni dû à l’acteur, ni à l’expérience en 3D 4K auquel nous invite le réalisateur, qui sur un écran normal donne un effet maladroitement plat, mais bien à la volonté du réalisateur d’entrer et de sortir du spectacle, du film dans un permanent aller-retour entre l’explication de la production d’un film – « j’irais jusqu’en Chine s’il le faut » dit Chris Tucker au héros, et Ang Lee est allé cherché des financements en Chine- l’instant de gloire obligé de la star avec le plan sur la mort de Shroom qui renvoi directement son interprète à un de ses rares moment d’acteur de sa carrière : Vin Diesel, mourant dans Il faut sauver le soldat Ryan. Vous rappelez vous ce détail dans le film de Spielberg ? La pupille de Diesel se dilate. Aucun effet de lumière ici, même Spielberg n’en revenait pas, seulement un comédien à fond dans son rôle. Et Ang lee nous renvoies à ce moment, comme il nous renvoies d’autre fois au Soldat Ryan durant la courte bataille que nous revivons avec Billy. L’hyper violence et la rapidité de la scène, le combat au corps-à-corps, la peur et l’intimité partagée entre deux victimes, deux bourreaux s’affrontant pour leur vie. Mais si c’est une référence cinématographique, c’est à la fois comme des points d’ancrage dans un récit, des « moments de cinéma » et tout en même temps, puisque nous sommes « physiquement » plongés par l’effet de la 3D dans la scène, le rappel que nous regardons bien un film et que pour ces garçons ce n’en est justement pas un. Une caméra 4K ne fait pas de cadeau, elle remarque tous les défauts, les pauses, les erreurs d’un comédien en ceci qu’elle le filme comme vous le verriez si vous étiez sur le plateau. Un effet ici qui se redouble sur un écran normal non équipé de 3D, qui bien que parfois un peu gênant, en réalité souligne l’intention de l’acteur qui est de jouer un acteur jouant au soldat. Un bon acteur, mais une figure d’archétype telle qu’on ne peut complètement oublier Fast and Furious ou Riddick. Sauf quand il bascule sur son autre personnage, celui du soldat mystique, du père tutélaire. Ce personnage qui oscille entre deux réalités comme Billy avec la guerre perçue et vécue, et qui finira comme un chœur imaginaire, un fantôme offrant cette splendide conclusion : « Que veux-tu, nous sommes une nation d’enfant, pour grandir, nous allons ailleurs ».

En somme ce film est une ekphrasie, une mise en abîme à la fois du cinéma en particulier et du spectacle en général, de la guerre à l’intérieur de ce cinéma et de ses effets sur les psychés. Une boucle qui laisse croire au spectateur qu’il regarde un jeune homme plongé dans une critique de la société du spectacle, alors que c’est ce jeune homme qui nous observe, noyé au milieu de la confusion des émotions. Car cette ekphrasie serait veine, pur exercice inutile de cinéaste ou ratage un brin trop intello comme le Hulk du même Ang Lee, s’il n’avait pas à cœur et au cœur le regard de cet homme, et de l’infiniment respectueux portrait que fait le réalisateur des soldats. Tant ce qu’ils sont en tant que professionnel qu’en tant qu’être humain. Des hommes à qui il ne donne ni tort ni raison, qu’il filme comme ils sont dans le monde réel, loin des clichés. Pas d’accès de rage incontrôlable à cause des SPT, pas de bavardage de psychotiques racistes, border line no limit. Des hommes responsables qui se tiennent les coudes et qui vivent dans une bulle de temporalité différente de celle des civils. Ce n‘est même pas de l’aliénation, c’est quelque chose de plus grand qu’eux. Et peu importe qu’ils le fassent pour la patrie, dieu ou sauver des vies, ils ne laisseront pas tomber, ils ne tourneront pas le dos, comme les civils. Billy Lynn n’est rien de plus. Ni un héros, ni une victime, mais un homme qui durant cette journée de festivité toc va faire un choix. Celui d’y retourner ou pas.

Car c’est là la grande obscénité de la chose, après le tour de piste, on les renverra se faire tuer. Comme le dénonçait à sa façon Coppola durant la scène du show en pleine jungle. Il n’y a pas de limite à ce qu’on s’autorise à partir du moment où la violence se traduit en spectacle. Horreur et cotillons. Mais Billy a le choix, le choix d’esquiver sa mission, de repartir, ou de rester en faisant valoir son acte de bravoure et son trauma, et tout l’enjeu de cette soirée est là également. Quel monde est réellement le sien ? Celui de sa sœur abimée ? De son vieux cloué à sa chaise et à ses certitudes, la vie de paumé, de white trash comme on dit ? Ou celui pour lequel est mort son mentor, quelque chose de plus haut qu’eux, et peu importe le nom qu’il lui donnera. Quelle image, justement, lui renverra ce monde de faux-semblant qu’est le nôtre. La vie rêvée des guerriers du dimanche ? Et ce jour particulier de Thanksgiving, il le vivra lui-même comme un « moment de cinéma » avec ces instants de bravoure, sa romance, l’extatique souvenir d’une bataille au milieu des chanteuses indifférentes, et les potes. Sa compagnie au nom si bien porté de Bravo. Bravo et le héros éphémère d’un monde qui s’approprie les exploits des autres pour se donner l’illusion d’exister.

A la fois film de cinéma, et film sur le cinéma, Témoignage d’une intériorité face à un monde qu’elle ne comprend pas, et cruauté du show. Regard sur le spectaculaire face au réel. Film tiroir, Billy Lynn’s long halftime walk, qui pourrait se traduire par la longue marche de mi-temps de Billy Lynn, ne peut non plus se défausser de l’interrogation sur cette guerre particulière, en n’en faisant également un film subtilement politique. En effet comment ne pas voir dans le personnage interprété par un Steve Martin figé par la chirurgie plastique, ici patron des Dallas Cowboy, une figure de George Bush Junior, volant et s’appropriant l’histoire de ces garçons au nom de l’Amérique, comme quand le dit personnage s’était mis en scène en tenue de combat, descendant d’un avion. Steve Martin avouant qu’il n’a pas fait le Viêtnam, bizarrement fasciné par la violence et loup-garou des affaires, absolument certain de son éminence. Et ce sont des points de vue différents sur la guerre en Irak qu’aborde le réalisateur, avec ce que cela entend comme autant de divisions, mauvaises interprétations et réattributions au sein de la société. Chacun tirant la cause de cette histoire à lui, l’héroïsme ou la victimisation du personnage principal tourné à la sauce de tous.

Adaptation du roman éponyme de Ben Foutain, ce n’est pas par hasard si l’histoire emprunte l’occasion d’un match de foot au Texas, où le foot est une religion, pendant Thanksgiving, cette mise en scène obscène de pseudo-remerciement à la manne des natifs. Le foot, cette figure civile de la guerre, cette occasion de briller pour des gamins chargés jusqu’à la gueule de testostérones et bardés de plastique comme des gladiateurs d’arène. Cette occasion pour des jeunes pouliches de se décrocher le numba one du collège. Le tout dans la démesure d’un état et de texans comme une quintessence de l’Amérique, qui se croient forcément plus grand que la vie. C’est l’âme des conservateurs, la nation des patriotes, et dont le génie essentiel fut d’avoir fait d’une défaite comme Alamo le symbole d’une victoire de la liberté. Alors même qu’en fait de liberté les Américains étaient alors les envahisseurs, une fois de plus. Un parallèle évident avec cette guerre comme la vivent les civils, mystifiée par la propagande, l’imaginaire. Et on comprend dès lors l’incrédulité des soldats quand après avoir construit un lycée, on leur tire dessus. Ce n’était pas au programme des « combattants de la liberté », de tout ce qu’on leur a enseigné comme valeurs. Mais au-delà du parallèle avec le foot le titre même rappel ce long et compliqué chemin intérieur qu’il fera à l’occasion de cette mi-temps non pas de jeu, mais de guerre. Une guerre jouée à mi-temps comme si l’on n’y mourait pas, comme si au-delà de la seule symbolique le parallèle entre le champ de bataille et le terrain de foot n’était pas une odieuse compromission avec le réel. Le quater back se relèvera de sa chute, pas le sergent.

Comme d’autres cinéastes en avance sur leur temps et la technologie même des salles, comme Orson Wells ou Stanley Kubrick, Ang Lee est malheureusement aujourd’hui victime de son époque. Tourné en 3D à raison de 120 images seconde, donnant plus de réalisme pour moins de réalité, à nouveau comme une mise en abîme du propos général, le film n’a pu hélas être distribué dans ce format, très peu de salles dans le monde, et aucune en France, étant équipée pour le supporter. De facto, son film a souffert d’une plus large diffusion dans la vieille version à 24 images seconde en 2D qui a perturbé les critiques, reprochant au film son manque d’immersion. Rappelant si besoin est la nécessité de voir les films en salle, et non sur un ordinateur ou un écran HD, et au cinéma d’évoluer avec son temps s’il veut justement sortir les spectateurs de leur tête-à-tête masturbatoire avec leurs écrans. Pourtant, si l’absence du procédé sur l’écran d’un ordi demande à l’œil et à l’esprit un temps d’adaptation, il n’ôte en rien ni la qualité de l’histoire, ni celle de l’écriture d’un scénario tout en finesse et surtout pas la parfaite interprétation de ses acteurs dans le champ de jeu qu’offre ce film miroir, ce constant aller-retour entre spectacle et la réalité de nos subjectivités. Il faut être un drôle de comédien comme Garret Hedlund pour savoir garder son personnage en soi alors qu’on est en second plan, même pas net et au garde-à-vous. Il faut un avoir un réalisateur exact et des comédiens au diapason pour traduire un homme par son regard, puisque tout est dans le regard chez un acteur, mais également dans l’énergie qu’il dégage sur la caméra, ses radiations. Et si le personnage de Vin Diesel apparaît étrangement émotionnel pour un guerrier, étrangement humain, c’est que l’homme l’est lui-même. Suivez sa page Facebook et voyez une méga star qui ne parle que de communauté, d’onde positive, de partage et de famille, totalement en osmose avec ses fans, et dont le petit message de fraternité apparaît dans chacun de ses films collégiaux, à chacune de ses très nombreuses interventions sur sa page. Steve Martin et Chris Tucker, deux figures de la comédie made in Hollywood sont également parfaitement castés pour représenter cette figure même de la sauvagerie d’Hollywood, affaire d’ego et d’argent derrière lequel est sommé de disparaitre la sincérité et donc l’art. Enfin Kristin Stewart avec son regard cassé et blasé donne toute son épaisseur à cette sœur noire de colère, protectrice et aimante, tant qu’on imagine sans mal que l’actrice pensait chaque ligne de son speech anti guerre.

Un film qui fera école à plus d’un titre, n’en doutons pas et qui demande sans doute plusieurs visionnages avant d’être pleinement appréhendé dans toutes ses dimensions. Une technologie qui s’annonce comme cette pierre philosophale si recherchée entre le jeu vidéo et le cinéma, à condition qu’il soit servit par un véritable propos, une intention de réalisation, comme avec le mélange de HD et de pellicule chez Mann, ou les récits épiques et vidéos ludiques de Kojima (la série Metal Gear), et non pas simple gadget pour indiens bleus comme chez Cameron avec Avatar. Une promesse de plus d’immersion pour un cinéma rendu à ses racines sensitives et émotionnel, mais également un besoin de plus grande exigence tant de la part des comédiens que du réalisateur. Bref, un film jalon dans l’histoire du cinéma et qui sera très sans doute un jour l’objet d’analyse épaisse comme un bottin. Il est sorti l’année dernière, et dans très peu de salles, il n’est jamais trop tard pour se rattraper, voir le futur du cinéma quand, il est entre les mains d’auteur et non plus de vendeurs de jouet de propagande.